|

LE

JUDO

De

Jigoro Kano à nos jours !

L'HISTOIRE

DU JUDO

Le judo a été créé en 1882 par un jeune

étudiant japonais nommé Jigoro Kano, qui en avait puisé les éléments essentiels

dans le ju-jitsu, terme désignant les techniques de combat à mains nues

utilisées par les samouraïs, ces rudes guerriers nippons. Jigoro Kano supprima

tous les aspects dangereux de ces méthodes de combat pour n'en retenir que les

éléments susceptibles de constituer une discipline physique et mentale hautement

éducative.

En devenant un sport pratiqué désormais dans le monde entier et admis aux jeux

Olympiques, le judo, tout en restant fidèle aux principes de base définis par

son créateur, a évolué sous l'impulsion d'un nombre croissant de professeurs et

d'experts, soucieux de toujours en comprendre mieux les mécanismes, ainsi que de

champions visant, pour leur part, l'efficacité immédiate, laquelle assure la

victoire au cours des compétitions officielles.

Jigoro Kano et ses premiers disciples ont conçu une gamme complète de

techniques, faisant toutes appel au même principe de la " voie de la souplesse "

-définition du mot " judo " - mettant en jeu le corps dans son ensemble, mais se

différenciant les unes des autres en divers groupes, selon que l'on utilise plus

ou moins les hanches, les bras, les jambes... ou, pour ce qui concerne le judo

au sol, faisant appel à des notions de physique et d'anatomie, pour les clés de

bras et les étranglements.

L'EPOQUE DES SAMOURAÏS

Le ju-jitsu (ju = souplesse, jitsu = technique) est

l'ensemble des techniques qu'utilisaient autrefois les samouraïs, ces

redoutables guerriers japonais, au cours de leurs combats à mains nues et qui se

terminaient le plus souvent par la mort de l'un des adversaires.

Le secret de ces techniques était jalousement gardé et lorsque le Japon s'ouvrit

à la civilisation occidentale, au milieu du XIXième siècle, elles tombèrent dans

un oubli presque total.

L'EPOQUE DE JIGORO KANO

Mais, vers 1875, un jeune étudiant du nom

de Jigoro Kano, malingre, de petite taille et toujours brimé par ses camarades,

décida de retrouver les secrets du ju-jitsu afin de les utiliser pour se

défendre.

Après de longues et patientes études, Jigoro Kano créa le judo et ouvrit la

première salle, le Kodokan, en 1882.

Le judo se différenciait du ju-jitsu en ceci qu'il n'était plus une méthode

guerrière de combat, mais au contraire une voie éducative (ju = souplesse, do =

voie) de perfectionement moral et physique.

Le judo utilisait les techniques de projection (nage-waza), de contrôles, clefs

et étranglements (katame-waza) et de coups frappés (atémi-waza).

Ce dernier groupe, écarté de la pratique du judo sportif, pour des raisons

évidentes de sécurité, n'en demeure pas moins indissociable des deux autres pour

constituer le judo originel crée par Jigoro Kano.

L'EPOQUE MODERNE

Le ju-jitsu - self défense, technique ou compétition

- est donc un retour aux sources et par là même il retrouve sa vocation

première, celle qui inspira Jigoro Kano : être une défense pour chacun, quels

que soient sa taille, son poids, sa force ou son âge.

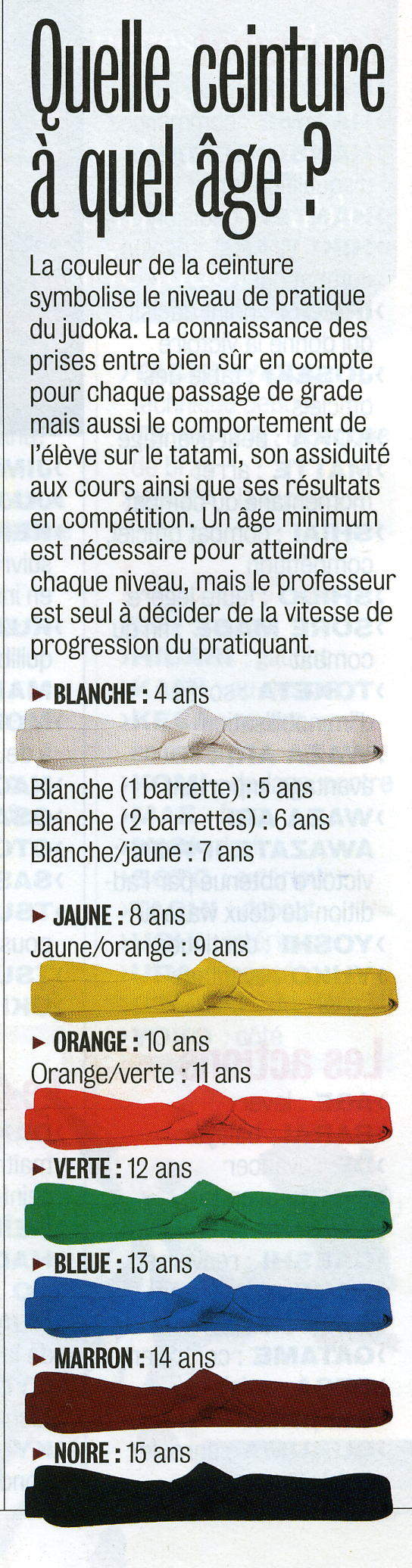

LA PROGRESSION FRANÇAISE

Les techniques découlent souvent les unes des autres

et les difficultés à surmonter pour les assimiler ne sont pas toujours les

mêmes. Aussi est-il indispensable de suivre une progression adaptée à un

apprentissage judicieusement dosé dans la difficulté.

C'est ainsi que le débutant, ceinture blanche, obtiendra progressivement les

connaissances pour mériter les grades supérieurs, ceintures jaune, orange,

verte, bleue, ou marron, et enfin noire.

Lorsqu'il aura atteint ce niveau et qu'il aura fait le tour de toute la

progression, le pratiquant pourra, s'il le souhaite, se spécialiser dans un

nombre restreint de mouvements qu'il aura déterminé comme lui convenant plus

particulièrement, en fonction de son tempérament, de ses goûts, de sa

morphologie, de ses aptitudes physiques, et qu'il pourra personnaliser.

En France, il existe une progression officielle fixée par la Fédération, à

laquelle se réfèrent tous les enseignants. Le judo s'étant débarrassé du voile

de mystère et de secret qui l'entourait à ses débuts, chacun peut désormais

l'étudier de façon complète et précise. Les techniques pratiquées en France sont

les mêmes que celles du Japon ou de tout autre pays du monde.

LA PRATIQUE DU JUDO

Le judo se pratique dans une salle spécialement

adaptée, le " dojo ", mot japonais qui signifie " lieu où l'on étudie la voie ".

Le sol est recouvert de tatamis, tapis autrefois en paille, (les mêmes que ceux

qui constituent le sol des maisons japonaises traditionnelles), aujourd'hui

fabriqués en mousse synthétique recouverte de bâche, suffisamment fermes pour

que les déplacements y soient aisés (le judo se pratique pieds nus) mais assez

souples pour que les chutes soient convenablement amorties, sans risque

d'accident.

Le vêtement de judo s'appelle un " judogi ", dénommé communément kimono. Il est

en tissu souple et très résistant. La veste se tient fermée, croisée, maintenue

par une ceinture de toile qui fait deux fois le tour de la taille, et serrée par

un nœud plat.

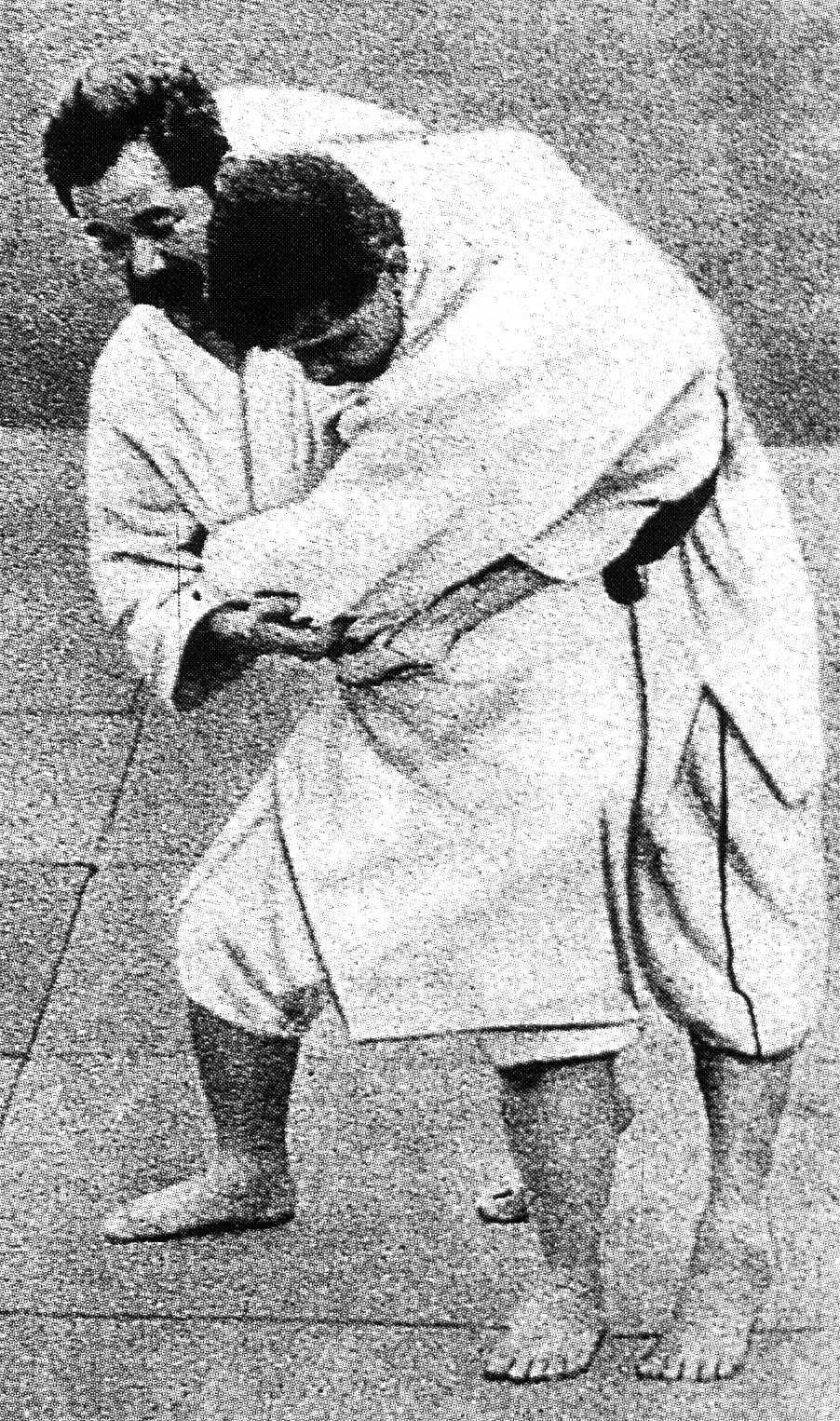

LE KUMI-KATA

La saisie du kimono, la garde (kumi-kata en

japonais), s'obtient en prenant avec la main droite le revers du kimono du

partenaire sous la clavicule, et en prenant la manche opposée, de la main

gauche, à hauteur du coude. Cette position n'est pas obligatoire, on peut

prendre le revers plus haut ou la manche plus bas, mais elle est fondamentale,

c'est celle qui se prête le mieux à la plus grande variété d'attaques et à la

pratique de l'ensemble des techniques.

La meilleure posture du corps est la position verticale, naturelle, (shizen-taï

en japonais), les pieds suffisamment écartés pour avoir une bonne stabilité tout

en conservant l'aisance nécessaire pour se déplacer sans compromettre son

équilibre. Les déplacements se font en évitant de croiser les pieds ou de les

lever trop haut, le poids du corps restant le plus possible réparti sur les deux

appuis. La position défensive (jigo-taï), jambes écartées et fléchies, fesse en

arrière, bras tendus, est une attitude adoptée surtout en compétition.

LE COUPLE : TORI & UKE

Lorsque deux judokas s'entraînent ou étudient

ensemble, l'un est désigné par le terme " Tori " (celui qui porte le mouvement)

et l'autre par le terme " Uke " (celui qui subit le mouvement).

LE DESEQUILIBRE

Toute attaque doit être précédée d'un déséquilibre

de l'adversaire, avant, arrière ou latéral, tout en conservant soi-même une

aisance de mouvement qui permette d'appliquer la technique appropriée, cette

aisance se manifestant dans le dynamisme, la vitesse et la précision du

déplacement et du placement. C'est ce qui constitue ce que les judokas appellent

" la forme du corps ".

Le déséquilibre de l'adversaire s'obtient en profitant de son déplacement, soit

par notre propre action, en amplifiant son déplacement, soit en créant chez lui

une réaction. (Exemple le plus simple, on pousse l'adversaire vers l'arrière

pour qu'il résiste en poussant lui-même vers l'avant. En inversant brusquement

notre action, nous le tirons cette fois vers l'avant. Notre traction s'ajoutant

à sa poussée, provoque son déséquilibre vers l'avant).

LE RITUEL

Sport traditionnel, le judo reste attache à un

certain rituel, dont le salut fait partie. En saluant le tapis avant d'y monter,

en saluant le professeur, ou les arbitres lors d'une compétition, enfin en

saluant son adversaire avant chaque combat, le judoka manifeste le respect qu'il

porte aux uns et aux autres. Il considère d'ailleurs son adversaire avant tout

comme un partenaire, puisqu'il lui serait impossible de progresser s'il n'avait

à vaincre l'opposition de ce dernier. Ainsi, les deux adversaires - partenaires

s'entraident-ils mutuellement.

Au début et à la fin de chaque leçon, les élèves, tous alignés dans l'ordre de

leur grade, à genoux, silencieux, judogi et ceinture bien en place, saluent

ensemble les professeurs, placés dans la plupart des dojos, devant un portrait

de Jigoro Kano situé à la place d'honneur. C'est un témoignage de reconnaissance

à l'égard de celui qui créa le judo et de ceux qui l'enseignent. C'est aussi un

moment de concentration et de relaxation, de discipline personnelle et

collective physique et mentale, de sérénité. Cette discipline confère au judoka

une remarquable aptitude à retrouver son calme et son sang froid en toutes

circonstances.

LA PREPARATION

Une séance de judo commence toujours par une série

de mouvements d'échauffement destinés à préparer les muscles et les

articulations aux efforts de la leçon, puis par des séries de chutes sur

l'arrière, sur le côté, sur l'avant.

Un autre exercice spécifique au judo s'appelle " uchi-komi ". C'est la

répétition rapide, sur place ou en déplacement, de l'entrée d'un mouvement, vite

et fort, mais sans effectuer la projection. Cet exercice développe la vitesse,

la précision du geste et la synchronisation de l'action des différentes parties

du corps. Il favorise aussi le développement musculaire et la résistance

cardiaque.

C'est après cette séparation que l'élève peut passer au travail technique

proprement dit.

LES TECHNIQUES

L'ensemble des techniques se classe en différents

groupes désignés par des termes japonais, selon qu'elles se pratiquent debout ou

au sol et selon la partie du corps la plus sollicitée.

Le travail debout s'appelle nage-waza (prononcer nagué), qui signifie:

techniques de projection et qui comprend les techniques de jambes (ashi-waza),

de hanches (koshi-waza), de bras (te-wasa) et les sacrifices (sutémi-waza).

Le travail au sol se nomme ne-waza. Il comprend les immobilisations (katame-waza),

les étranglements (shime-waza) et les luxations (kansetsu-waza). A cela

s'ajoutent les entrées au sol ainsi que les dégagements de jambes.

LES FORMES D'ETUDES

L'étude et la pratique du judo revêtent plusieurs

aspects complémentaires et nécessaires à l'évolution, au progrès et au plaisir

des pratiquants.

Pour les débutants, la découverte des gestes élémentaires, propres à chaque

mouvement, se feront sous forme statique, avec un partenaire consentant, sous

les directives du professeur qui précise les points essentiels de déséquilibre,

de placement du corps, etc.

YAKU-SOKU-GEIKO

Lorsque les pratiquants auront assimilé plusieurs

techniques, ils tenteront de les appliquer non plus sous forme statique, mais

dynamique, avec un partenaire n'opposant pas de résistance, mais qui esquive

lorsque son déplacement le lui permet ou que l'attaque n'est pas correctement

appliquée. Aucun des deux partenaires ne cherche à éviter la chute, ce qui est

une bonne occasion de se perfectionner en ce domaine et de dissiper toute

appréhension.

Le but de cet exercice, appelé " yaku-soku-geiko " est de donner à chacun le

sens du déplacement, de la position de son corps et de l'attitude la plus

efficace.

RANDORI

C'est une autre forme d'exercice, où les deux

partenaires, sans aucun souci de victoire ou de défaite, sans aucun enjeu,

s'engagent néanmoins dans une recherche maximum de l'efficacité dans l'attaque.

Aucun résultat n'étant comptabilisé, il n'y a pas d'interruption dans le randori

du fait d'une projection réussie. L'exercice reprend aussitôt. Le randori doit

se pratiquer avec l'esprit libre et résolument offensif, la priorité étant

accordée avant tout à l'attaque, ce qui n'exclut pas l'esquive et la contreprise

lorsque l'occasion s'en présente.

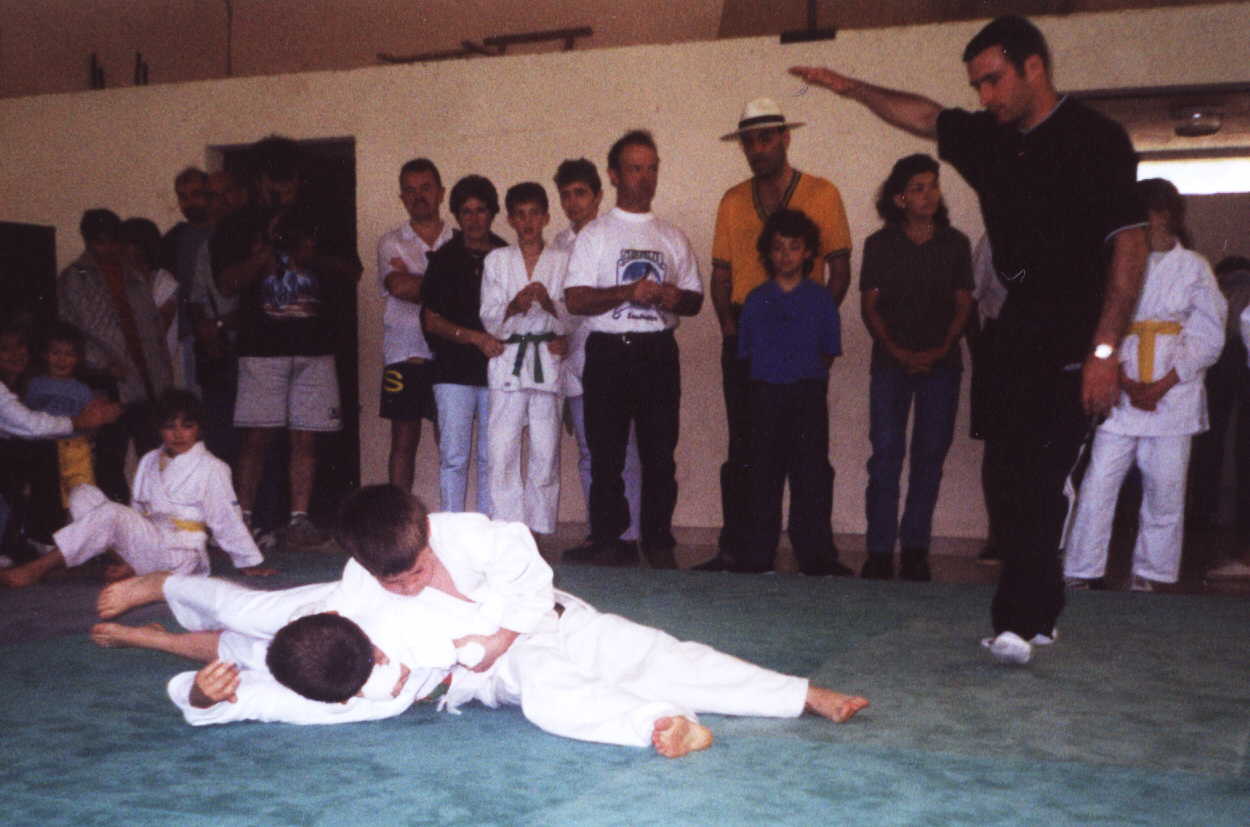

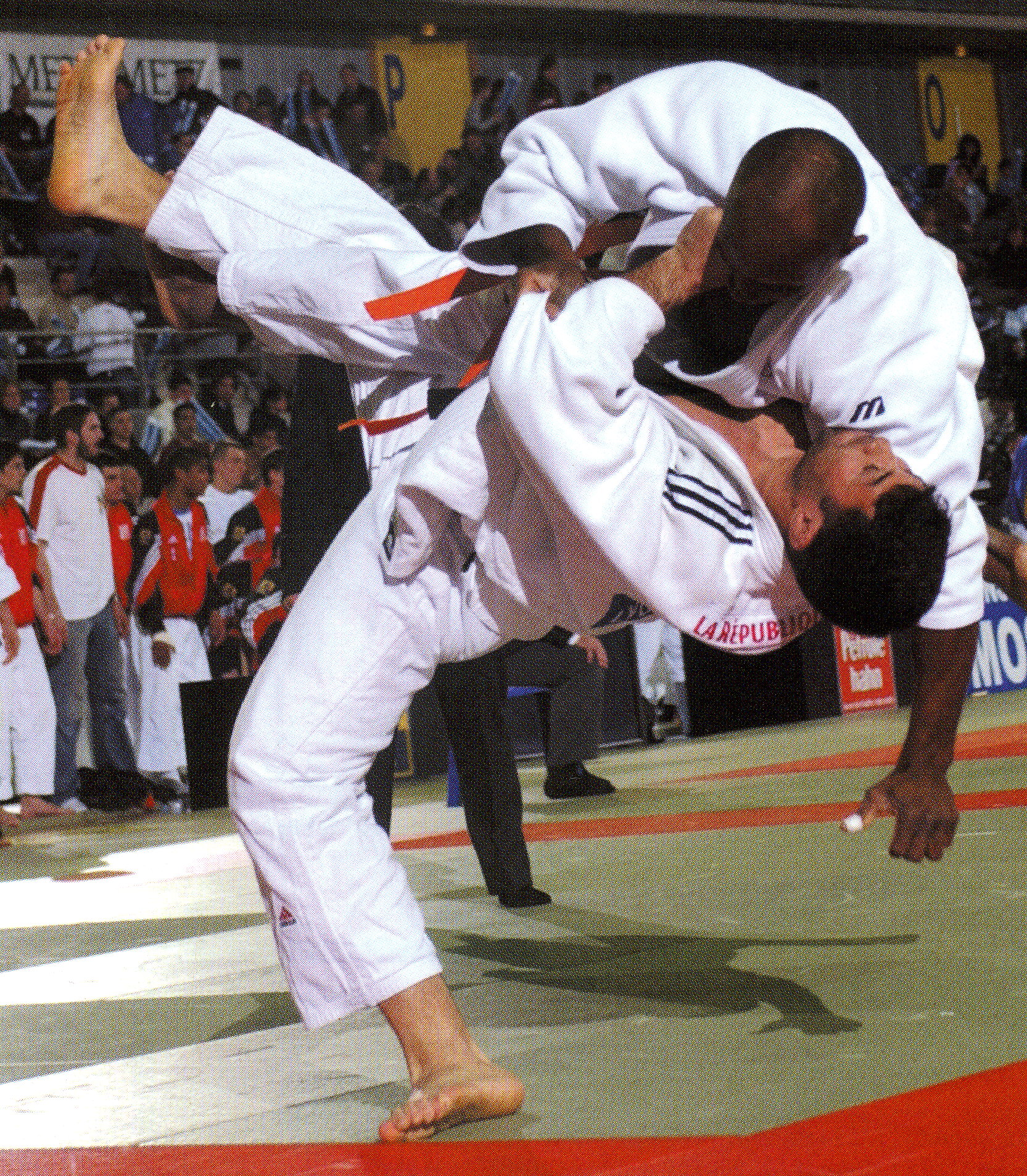

LA COMPÉTITION (SHIAI)

C'est le test ultime, celui qui permet vraiment de

juger de la bonne assimilation des techniques et de leur efficacité. A ce stade,

la notion de victoire prime, puisque le résultat permet d'obtenir des points

pour passer à un grade supérieur, de faire gagner son équipe ou son club lors

d'un tournoi, ou enfin de conquérir un titre de champion. la défense prend, en

compétition, autant d'importance que l'attaque, mais les qualités

psychologiques, la concentration, la confiance en soi, le sang-froid y sont

aussi déterminants.

Quel que soit l'enjeu, cependant, la compétition doit rester un plaisir et

chacun y trouvera, dans la victoire comme dans la défaite, une occasion

d'épanouissement et de découverte de soi-même qui restent le but initial que

visait Jigoro Kano en créant le judo.

LES RÈGLES DE COMPÉTITION

Les compétitions officielles se déroulent sur des

tapis aux dimensions réglementaires et selon des régies fixées par la Fédération

Internationale de Judo. Elles sont dirigées par trois juges, un arbitre central

et deux juges de coin, dont les décisions sont déterminantes. Ces juges

possèdent une qualification précise, de l'échelon départemental à l'échelon

mondial.

En compétition, les actions sont valorisées selon une progression qui va du "

koka " (3 points) au " yuko " (5 points) puis au " waza-ari " (7 points) et

enfin au " ippon " (10 points), lequel assure une victoire définitive.

Le non-respect des règles est sanctionné par des pénalités. Une pénalité reçue

par un combattant donne des points à son adversaire, le " shido " correspond au

koka (3 points), le " chui " au yuko, le " keikoku " au waza-hari et enfin le "hansoku-make

" ou disqualification, au ippon.

|